標榜診療科/内科、外科、循環器内科、消化器内科、整形外科、小児科、小児循環器内科、小児アレルギー科、放射線科

病床数/療養病床68床

厚生労働大臣が定める掲示事項を以下に掲示します。

※当院は以下の届出医療機関です。

(1)入院時食事療養(Ⅰ) / 入院時生活療養(Ⅰ)

・管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。

(2)基本診療料と特掲診療料の施設基準に係る届出

療養病棟入院基本料(1)

療養病棟療養環境加算(1)

感染対策向上加算(3)

二次性骨折予防継続管理料(3)

CT撮影及びМRI撮影

運動器リハビリテーション料(3)

医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

情報通信機器を用いた診療に係る基準

医療DX推進体制整備加算

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

入院ベースアップ評価料31

当病棟では「療養病棟入院基本料1」を算定しています。

入院患者20人に対し1人以上の看護職員(看護師、准看護師)を配置しております。

また、入院患者20人に対し1人以上の看護補助者を配置しております。

1日に11日以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。

1日に10人以上の看護補助者が勤務しております。

朝8時30分~夕方17時30分まで

看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。

看護補助者1人当たりの受け持ち数は7人以内です。

夕方17時30分~朝8時30分まで

看護職員1人当たりの受け持ち数は32人以内です。

看護補助者1人当たりの受け持ち数は32人以内です。

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たしています。

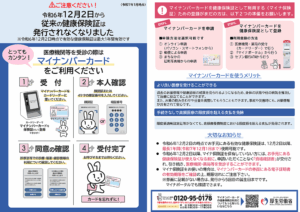

当院はオンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)について、以下の体制を整備しています。

○ オンライン資格確認を行う体制を有しています。

○ 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

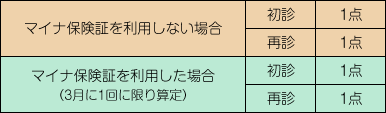

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、右表のとおり診療報酬点数を算定します。

正確な情報を取得、活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。

マイナ受付対応しています(PDFファイル)

マイナンバーカードの保険証利用(PDFファイル)

当院は、医療DXを通じた質の高い診療を提供するため、以下の取り組みを行っています。

○医師等が診療を実施する診察室等において、 オンライン資格確認システムにより取得した診療情報(薬剤情報・特定健診情報等)を活用して診療しています。

○ 今後、電子処方せんの発行や電子カルテ共有サービスを活用できるよう準備を進めてまいります。

○ 医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう、マイナ保険証の利用についてお声かけ、ポスター掲示等を行っています。(PDFファイル)

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたしております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行いたしております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

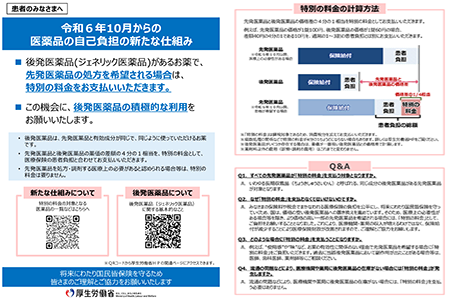

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなります。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。(クリックするとPDFファイルが開きます。)

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。

ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。

※一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

❶院内感染対策に関する基本的な考え方

感染防止対策は、安心・安全な医療提供の基盤となるものです。当院は、感染防止対策を病院全体として取り組み、病院に関する全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。

❷院内感染対策のための委員会その他の当該病院等の組織に関する基本的事項

当院における感染防止対策に関する意思決定機関として、感染対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い感染防止対策に関する事項を検討します。また、感染対策医師(ICD)を中心とする感染対策チーム(ICT)及び感染リンクナースをメンバーとして感染防止対策の実務を行います。

❸院内感染対策のための従事者に対する研修に関する基本方針

職員の感染防止対策に対する意識・知識・技術向上を図るため、全職員対象とした研修会・講習会を年2回以上行います。

❹感染症の発生状況の報告に関する基本方針

法令に定められた感染症届け出の他、院内における耐性菌等に関する感染情報レポートを毎月作成し、感染対策チームで検討及び現場へのフィードバックを実施しています。

❺院内感染発生時の対応に関する基本方針

感染症患者が発生または疑われる場合は、感染防止対策チーム(ICT)が感染対策に速やかに対応します。また必要に応じ、通常時から協力関係にある地域の他医療機関や保健所と速やかに連携し対応します。

❻抗菌薬の適正使用に関する基本方針

当院では、抗菌薬適正支援チーム(AST)は組織されていませんが、ICDが抗菌薬の適正使用を推進するため個々の症例に対して逐次介入を行い、治療効果の向上や副作用・耐性菌の減少に努めています。

❼患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本取扱事項は院内に掲示し、患者様及びご家族様などから閲覧の求めがあった場合はこれに応じます(J-SIPHEに登録済み)

❽他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針

院内感染防止対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改定を行います。